プログラミングは2020年より小学校の授業で必須になり、先取り教育をするためにも、子どもに論理的思考を身につけるためにも、授業以外でプログラミングを学ばせたいという保護者が増えています。

この記事は、小学校高学年向けに自宅でプログラミング学習を行う方法を解説します。教材の選び方や、お子さんにあった学び方を見つける参考にしてみてください。

小学校高学年のプログラミング教材の選び方のコツは?

親御さんが小学校高学年のお子さんにプログラミングの自宅学習を始めさせたいと思うなら、まず本人の学び方を尊重させてあげましょう。とはいえ、Web上にはたくさんのアプリやサイトがあり、どんな基準でどの教材を選ぶべきか迷いますね。

小学校高学年のお子さんが、自分にあった教材を選ぶコツは以下4点です。

- 対象年齢から選ぶ

- 料金から選ぶ

- ソフト型教材から選ぶ

- ロボット型教材から選ぶ

それぞれの項目を説明します。

1.対象年齢から選ぶ

どんなプログラミング教材がいいか迷ったら、子供の年齢を基準に検討してみましょう。

初めてプログラミング教材を選ぶときに、気を付けるべきなのは、あまり難しいものを選ばないようにすることです。

子供に合ったレベルのものを選んで、簡単なことからひとつひとつクリアしていく楽しさを知り、長続きすることが大切です。ただ、簡単すぎても飽きますし、難しすぎると早々に挫折しかねません。

そこで見るべき基準が、プログラミング教材それぞれに設定された対象年齢です。

遊びから始める子と、しっかり勉強したい子、低学年か高学年かでも、選ぶ内容は大きく変わります。

年齢だけでなくお子さんの好みや性格も考えて、一緒に教材選びをしましょう。

2.料金から選ぶ

プログラミング教材にどのくらいお金をかけるかも選ぶ基準です。

プログラミング教材の料金は、無料のものから数千円〜数万円のものもあり、できることも難易度も違います。

プログラミングがまったくの初心者であれば、まずは無料の教材から始めるのがおすすめです。レベルや、向き不向きをはかることができ、好きな分野がわかれば、その後の教材選びにも役立ちます。

プログラミングを本格的に学びたい、と目的がはっきりしている場合には、最初から有料のものを選ぶのもいいでしょう。

3.ソフト型教材から選ぶ

ソフト型プログラミング素材はパソコンさえあれば、アプリをダウンロードするか、サイトをWeb上で開くだけで、すぐに始められます。

アニメやゲームなどを創れるものが多くありますよ。

初めてプログラミングを学ぶ子供には、指示を図形やイラストのようなオブジェクトで表す、「ビジュアルプログラミング言語」を使用したアプリやサイトがおすすめです。

C言語やPython、Javaと呼ばれる、アルファベットや記号などの「テキストプログラミング言語」を使用したアプリやサイトは難易度が高いため、ビジュアルプログラミング言語での学習がある程度進んでからチャレンジするのをおすすめします。

学校や小学生向けのプログラミング教室で使われている教材も、ビジュアルプログラミング言語から始めているところがほとんどです。

4.ロボット型教材から選ぶ

ロボット型プログラミング教材はキットを購入し、ロボットにプログラミングで司令を出して動かすものです。ロボットは最初から組み立てられたものと、自分で組み立てるものとがあります。

レゴが好き、動くおもちゃが好き、工作が好き、など、創ることが好きな子供には向いている学習法です。自分で組み立てたロボットが自分の思い通りに動くのは、大人でもわくわくしますよね。

教材の価格は決して安くはありませんが、何度も組み立てなおせる教材は、ずっと使えて、結果コストパフォーマンスがいいとも考えられます。

小学校高学年のプログラミング教材おすすめ人気ランキング10選

小学校高学年向けのプログラミング教材はたくさんありますが、その中でも特におすすめの教材について人気ランキング10選を紹介します。

10位 プロゲート(Progate)

プロゲートはプログラム言語を使って本格的にプログラムが作成でき、18レッスンを無料版で受けられるサイトです。わかりやすいスライドの解説を見て、JavaScriptやRuby、Pythonなどのプログラミング言語を使ってコード書きを学べます。

もっと学びたいと思ったら、有料版に移行することも可能です。

公式サイト

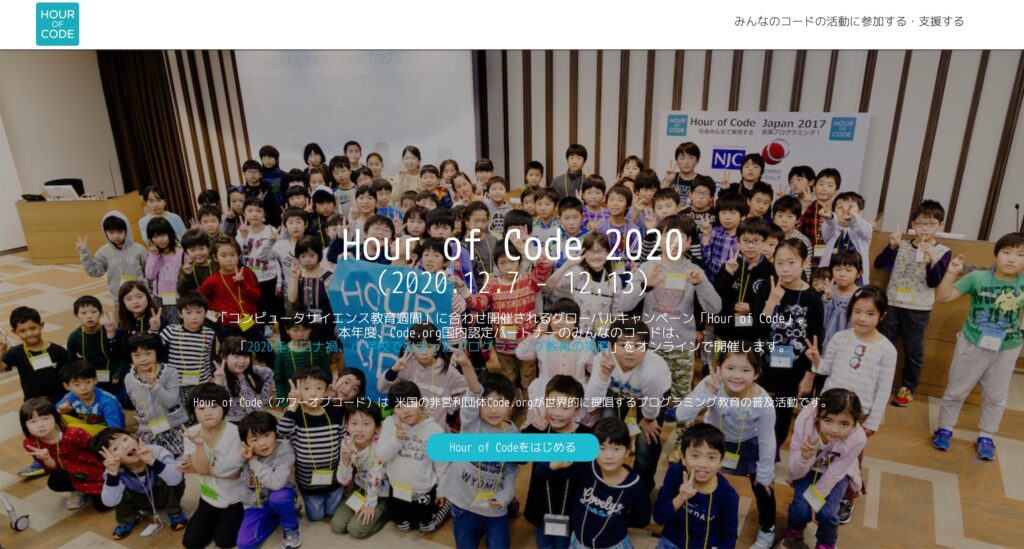

9位 アワーオブコード(Hour of Code)

アワーオブコードは世界一億人以上が学んでいるコンピューターサイエンスのサイトで、幅広い年齢層で楽しめます。

豊富な教材が魅力で、なんと60種類以上。

指示を表す文字が書かれたブロック(ビジュアルプログラミング言語)を組み合わせてプログラミングする教材から、JavaScriptのような本格的なプログラミング言語を使用したプログラミングまで、バラエティに富んでいます。

公式サイト

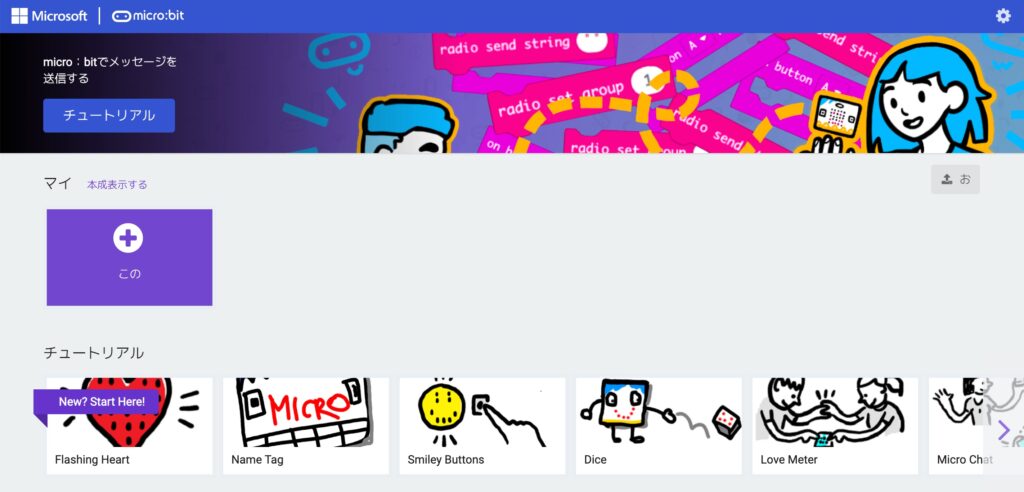

8位 マイクロビット(micro:bit)

マイクロビットはイギリスで開発された手のひらサイズの教育用小型コンピューターボードです。イギリスでは11〜12歳の子供に無償配布されているポピュラーな教材。

マイクロビットにはLEDやさまざまなセンサーが搭載されパソコンやタブレットに接続してプログラミングができます。自分で工作したものを光らせたり音を鳴らし、成果を体験する楽しさが味わえます。

公式サイト

7位 マインクラフト

マインクラフトは建物を建築し、自分だけの世界を作っていくゲームですが、プログラミング学習に最適とされています。

園児のころからやっている子もいますし、大人も趣味で遊んでいるユーザーが多く、ゲーム感覚で楽しみたい人に最適です。

公式サイト

6位 ビスケット(Viscuit)

ビスケットはわかりやすいビジュアルプログラミング言語を使用して、プログラミングできるサイトです。文字ではなく絵を「メガネ」というツールに当てはめて動きを作っていきます。学習が進めば、ゲームやアニメーションなどを作ることができますよ。

公式サイト

5位 クーブ(KOOV)

クーブはソニーが提供するロボットプログラミング学習キットです。ブロックと電子パーツで好きなものを作り、ビジュアルプログラミング言語で動きをプログラミングして作品を動かします。カラフルなブロックが特徴で、作品を公開する場もありますよ。

公式サイト

4位 エムボット(embot)

エムボットはNTTドコモが提供するロボットプログラミングキットです。ダンボールで作ったロボットを、プログラミングができるアプリに接続します。ビジュアルプログラミング言語を使い、ロボットを動かして遊びながら楽しめますよ。リーズナブルなので、購入しやすいのもメリットです。

公式サイト

3位 ニンテンドーラボ

ニンテンドーラボはニンテンドーSwitchを持っている人におすすめのキットです。ダンボールや紐などで形を組み立て、ソフトを使って動かします。VR KITではオリジナルのVRゲームを作るような、ハイレベルなことも経験できますよ。

公式サイト

2位 教育版 レゴ® マインドストーム® EV3

マインドストームは世界中で使われているプログラミング教材です。

レゴブロックでロボットを作り、ロボットを動かすためにプログラミングをします。ビジュアルプログラミング言語でもPython、JavaScriptなどのテキストでも可能です。11種類の組み立てモデルと48のチュートリアルを無料で見れるソフトウェアがありますよ。

公式サイト

1位 スクラッチ(Scratch)

スクラッチは世界的に人気のあるサイトです。

指示を表す文字が書かれたブロック(プログラミング言語)をいくつも組み合わせて、自分で設定したキャラクターにプログラミングして動かします。これを発展させるとゲームやアニメーションを作れるようになりますよ。

公式サイト

小学校高学年がプログラミングを独学すると挫折してしまう可能性も

小学生のお子さんに独学でプログラミングを学ばせるときの注意点は、1人で学習させると挫折してしまう可能性がある、ということです。

自主学習でプログラミングしていて、疑問点が出てきたときに、その疑問を子供はWebで検索して答えを探そうとするでしょう。

しかし、「解決策が見つからないな」「どこが問題点なのかわからないな」と問題につまずいてしまうとなかなか先に進まなくなってしまいます。

それだけでもう挫折する十分な理由となってしまいます。

子どものモチベーションをあげる取り組み方としては、1週間ごとに親子で目標を決めてみるのもおすすめですよ。

せっかく学び始めたプログラミングです。ひとりでの学習に困りはじめたら、このタイミングでプログラミング教室に行くことも検討してみましょう。無料体験もできますよ。

小学校高学年がプログラミング教材を使う目的とは?

小学生がプログラミング教材を使って学ぶもは、「プログラミング的思考を身につける」ためです。

自分で立てた「こうしたい」という目標を実現させるためには、「何を」「どのように」したらいいのかを自分で考える力が重要です。

そのためにはひとつひとつの動作を「どう組み合わせ」たらいいのか、問題があれば「どう改善したら」目標に近づけるのか、などを論理的に順序立てて考えることが必要です。

この考え方を「プログラミング的思考」といいます。

この思考が身につくことで「自分で考えること」「問題点を発見すること」「解決策を論理的に考えること」ができるようになります。この思考は、プログラミングだけでなく、社会生活の多くの場面で役立ちますよ。

また、知識や技術的な面では「ITの基礎知識を学ぶ」ことができるので、将来働く場所によっては大人になってからも活きてきます。

プログラミング学習っていつから始めればいい?

プログラミング学習を始めさせたいのであれば、その子が興味を持った段階から始めるのがおすすめです。

就学前から小学校低学年であれば、遊びながらプログラミング学習に自然と馴染んでいく子も多い時期になります。

小学校高学から学び始めるのであれば、自分の意思で学びたいと思い、最初から意欲や目的がはっきりしている子も多いようです。

プログラミング学習を始めるのは早いほうがいいと言われます。しかし、小学校高学年からでも決して遅くはないのです。そのお子さんの意思や目的に応じて学び始めると挫折もしにくく、おすすめですよ。

プログラミング教室と自宅学習どっちがいいの?

プログラミング学習をするのに、プログラミング教室に通うのと自宅で独学で学習するのとどちらがいいでしょうか。

それぞれメリットとデメリットを挙げます。

プログラミング教室のメリットとデメリット

メリット

- カリキュラムがきちんと組まれているので効率よく学べる

- すぐ質問ができるので挫折しにくい

- 仲間と一緒に学べる

デメリット

- 費用がかかる

- 送り迎えの手間がかかる

カリキュラムがあることや、すぐに相談できる場があるのは大きなメリットです。

自宅学習のメリットとデメリット

メリット

- 費用を抑えられる

- 子供のペースでいつでも学べる

- 自分で調べて解決しようとする力が身につく

デメリット

- 何を勉強するべきかわからなくなって挫折しやすい

- すべて自分で調べるため時間がかかる

プログラミングの独学を成功させるには、子供本人の強い意思が必要なのがわかります。

まとめ

小学生高学年でプログラミング学習を始めるにあたり、プログラミング教材の選び方や独学で学ぶ注意点などを説明してきました。

お子さんがプログラミングに興味を持ったら、保護者はできる限りのことをしてあげたいと考えます。せっかく芽生えた学習意欲を健やかに伸ばすために、Webサイトの教材で学習のきっかけを作り、不明点の解決や、より高みを目指したくなったら、プログラミング教室を検討してみてはいかがでしょうか。無料体験もできますよ。

今必要なことは何か、タイミングを逃さないようお子さんの学習を見守りましょう。